Ein neues Kalenderjahr, ein neues Objekt: Wieder ist alles

anders, Touristenenge und Funkverkehr sind wieder passé, stattdessen schickt mich

die Arbeit in die winzig kleine Antithese zu Fürstenpalais und Museumsschloss,

schickt mich in ein modernes Ersatzteillager, einer Art Museum auf Abruf – ein

offener, diskursiver, heller, zahnarztweißer, kleiner Kunstraum für städtische

Ankäufe und jugendliche Entdeckungen. Das Gebäude selbst entdeckt leider fast

niemand, ich betrete ein schüchternes Schmuckkästchen, das gerade den Besitzer

wechselte und nicht recht weiß, für wen es nun funkeln soll; die neue

Museumsleitung scheint niemanden im Haus zu erfreuen, eher zu beunruhigen (wie

wird es weitergehen, und wo soll das sein?). Ich kann nicht mitreden, nur

zuhören, wie so oft, versuche nachzuvollziehen, wie politisch (un)motivierte

Kulturentscheidungen getroffen werden und wozu ich überhaupt hier bin.

Über Stunden und Tage werde ich erstmal eingeschult, und das

heißt: schau dir die Kunst an, zähl die Gäste, sei freundlich, fühl dich wie

zuhause, nimm noch eine Tasse Kaffee. Ich sitze mit den Kollegen hinter der

Kassentheke – tatsächlich, ich sitze – warte auf den Andrang, der nicht kommt, lese, was da ist, und freue mich über

den Tag, der nicht schlimm ist, der nicht einmal lang ist, sondern einfach nur

ist. Ein Fastentag, der nichts braucht und nichts vermisst.

Heute sind wir zu dritt und zu viele, ein junger Mitarbeiter

vom Haus, ein Firmenkollege und ich. Der Firmenkollege ist bekannt, ich traf ihn

bereits in mehreren Objekten, er ist einer dieser bewundernswerten, offenen

Menschen, die immer etwas erzählen können und sich mit kindlicher Ausdauer an

sinnfreien Leidenschaften erfreuen. Sein Steckenpferd? Die Goldgräberei. Da

gibt es diese Schatzsucherdoku auf einer Insel, jeden Sonntag, ein

Pflichttermin. Ob ich nicht glaube, dass die Sendung echt ist? Nein, das kann

natürlich schon alles inszeniert sein, klar, aber wie spannend das gemacht ist,

sagenhaft! Obwohl die ja nie etwas finden (außer Enttäuschung), und heute Abend

gleich wieder, gleich eine Doppelfolge, nein, da muss alles passen, Cola,

Chips, alles griffbereit. Klar.

Nein, er wisse schon, das ist vielleicht nichts, aber man muss

sie sich behalten, diese kleinen Siege, und außerdem erhält man da wertvolle

Tipps. Immer wieder kommt er an diesem Museumssonntag auf die Insel und das

Goldthema zurück, und ich merke bald, dass ihn die Goldgräberei wirklich beschäftigt. In den besucherleeren

Stunden googelt er Metallsuchgeräte, zeigt mir einen Anbieter in der Stadt,

wägt den Preis ab, erzählt von seiner Herangehensweise: Man muss bei den

lokalen, heimischen Sagen anfangen, dort ist der Start. Man muss lesen und aussieben,

in welchen Tälern von Gold die Rede ist, und dort beginnen. Ja, natürlich ist es unwahrscheinlich, dort noch was zu finden, aber wenn!

Der Tag geht weiter und weiter, das Außenlicht nimmt langsam

ab, noch eine Stunde. Irgendwann erwähne ich, dass ich schreibe, der Kollege

gibt mir ein paar Tipps von Stephen King weiter, wir reden über Texte und Wahrscheinlichkeiten,

bis sich schnell wieder die Insel in den Vordergrund drängt … und diese endlose

Suche nach diesem verfluchten Goldschatz, von dem niemand sicher weiß, ob er

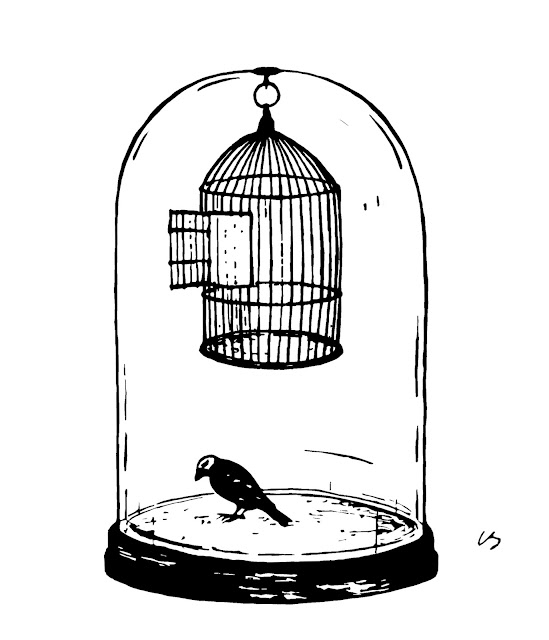

überhaupt existiert. Und vielleicht, denke ich später, vielleicht ist gerade das

der Reiz an der Goldgräberei: nach etwas zu schürfen, das vielleicht gar nicht

da ist, einer Aufgabe zu folgen, die vielleicht vollkommen sinnlos, ziellos und

für immer unabgeschlossen bleibt, und gerade in dieser Absurdität den Traum

atmet, in dem es nicht mehr um den eigentlichen Gewinn geht, sondern um das bloße

Versinken in der Idee eines Gewinns.

Vielleicht (sehr wahrscheinlich) finde ich ein Leben lang nichts – doch ich

habe geatmet, ich habe geschürft und ich habe nicht aufgehört.

Kurz vor Schichtende nimmt mich der Kollege zur Seite und

sagt mir mit breitem Grinsen, die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann mal

ein echtes Stück Gold findet, ist größer, als dass ich mal von der Schriftstellerei

leben kann. Darauf sein Lachen, komödienhaft, und wenig später ergänzt er, das

war natürlich nicht ernst gemeint, das wisse ich schon. Ich weiß es, klar, er

ist einer von den Guten, den natürlich Guten, die ernsthaft Böses gar nicht aussprechen

können. Und doch ist etwas Wahres dran: Denn obwohl sein Vergleich mit dem

Schreiben und dem Gold nicht ernst gemeint war, obwohl nur unbedacht im Spaß

gesagt, so hat er, ohne es zu wissen, absolut Recht damit.